おせちといえばお正月に家族みんなで食卓を囲んで食べる行事食ですが、おせちはいつ食べるのが正しいのかご存じでしょうか。

この記事では、おせちを食べるタイミングや地域ごとの違いについて紹介します。「他の家庭はいつおせちを食べてるのかな?」と気になる方はぜひ参考にしてください。

「年末は忙しいから、食べるタイミングに合わせておせちを用意できるか不安...」という方には、虎ノ門市場の通販がおすすめです。解凍するだけでお正月に相応しい料理が楽しめる冷凍おせちを豊富に取り揃えているので、チェックしてみてください。

おせちをいつ食べるかにルールはない

おせちを食べるタイミングにルールはなく、大晦日や元日など各家庭で決めたタイミングで食べて問題ありません。

ただし、元旦(1月1日の朝)から3日までの三が日の間に食べる家庭がほとんどです。

おせちを元日に食べる理由は以下の通りです。

- 日持ちする食べ物を詰めて作るため、正月の朝から台所に立つ必要がない

- 「お正月くらいゆっくり過ごしたい」など家事をする人の手間を削減できる

- 正月に幸せを届けに来る「年神様」へのお供えとして元日に準備する

- 「年神様」にお供えをした後に家族で「神様からのおさがり」としていただく

このような理由からおせちは元旦に食べるのが定着していますが、地域によっては大晦日から食べるなどの違いがあります。

おせちをいつ食べるかは地域によって違いがある

おせちをいつ食べるかは、以下のように地域によって異なります。

- 元旦におせちを食べる地域:関東・関西・東海・山陰地方

- 大晦日におせちを食べる地域:北海道・東北・中国・九州地方

- 元旦にも大晦日にもおせちを食べない地域:沖縄

それぞれ詳しく見ていきましょう。

元旦におせちを食べる地域:関東・関西・東海・山陰地方

関東や関西をはじめとする本州の多くの地域では、元旦(元日の朝)に家族が揃って挨拶をした後でおせちを食べるのが一般的です。

また、親戚への挨拶や初詣などを済ませた夕方以降に食べる家庭もあります。

大晦日におせちを食べる地域:北海道・東北・中国・九州地方

北海道や東北、中国、九州地方の多くはおせちを大晦日に食べています。これらの地域では、大晦日の夕食や年越しそばと一緒に食卓に並べることが多いです。

こうした背景にはいくつか理由がありますが、代表的なものが「年取り膳」と呼ばれる風習です。これは大晦日に豪勢な料理を家族と食べ、新しい年神様をお迎えする行事です。

また、年末から年始にかけて全員が1歳ずつ歳を重ねる「数え年」や、旧暦では大晦日の日没後が元旦となるという考え方にならい、お祝いの日である大晦日におせちを食べるという説もあります。

このように、大晦日におせちを食べる理由も地域によってさまざまです。

元旦にも大晦日にもおせちを食べない地域:沖縄

沖縄地方には「おせちを食べる文化」がそもそもありません。その代わり「御三味(うさんみ)」と呼ばれる料理を重箱に詰めて食べる文化があります。

御三味は「多くの美味しい味」を意味する沖縄の方言です。御三味は全部で9種類のおかずがあり、正月や祝いの席で仏壇や先祖に供えたあと家族で食べるのが一般的な流れです。

御三味には一般的なおせちに入る料理もあれば、沖縄県独特の料理もあります。

- かまぼこ

- こんぶ

- ごぼう

- こんにゃく

- 魚の天ぷら

- 豚の煮付け

- 水芋の唐揚げ

おせちはいつまで食べる?

おせちは1月1日~3日までの「三が日」まで食べるのが一般的です。

年明けに食べるのは「正月は炊事をしない」という風習にもとづいています。昔の人が正月に炊事をしかったのには、以下3つの理由があります。

- 神様が怒るとされていたから

- 火事防止につながると考えられていたから

- 煮物の灰汁と「悪」をかけて縁起を担いだから

縁起を担ぎ、これからの1年間をつつがなく過ごすために、保存性の高い料理を詰めたおせちが定着しました。おせち料理は昔の人たちの工夫が詰まった行事食といえるでしょう。

おせちはいつから準備する?

おせちはいつから作るかは、おせちをいつ食べるかによって異なります。

- 元日に食べるなら12月31日までに準備する

- 大晦日に食べるなら12月30日までに準備する

また、おせちに詰める料理の種類や食べる期間によっても、準備するタイミングは異なります。主なおせち料理の日持ち期間(冷蔵保存の場合)の目安は以下の通りです。

※記載の期間はあくまで目安であり、保存状態によって異なります。

|

料理名 |

日持ち期間の目安 |

|---|---|

|

栗きんとん |

2~4日 |

|

煮物 |

3~4日 |

|

黒豆 |

5日 |

|

昆布巻き |

7日 |

|

伊達巻き |

7日 |

|

数の子 |

7日 |

|

田作り(佃煮) |

10日 |

煮物のような汁気が多い料理は日持ちしないため注意が必要です。数日に分けて食べる場合は、余らせて捨てることがないように作る量にも気を付けましょう。

元日に食べるなら12月31日までに準備する

元日に食べるなら12月29日頃から準備をはじめて、12月31日夕方の完成を目指しましょう。このタイミングで用意をしておけば、正月早々から炊事するのを避けられます。

なお、前日の夕方に完成を目指すのは、冬場の寒い時期でも傷みは徐々に進行するためです。早く作りすぎると食材が傷んでしまうリスクがある点に注意しましょう。

食材の品質を保ちつつ効率よく準備するには、佃煮や数の子など日持ちしやすいものから順に作るのがおすすめです。作ったものは密閉できる保存容器などに入れて、冷蔵庫で保存しておきましょう。

大晦日に食べるなら12月30日までに準備する

大晦日に食べるなら12月28日頃から準備をはじめて、12月30日夕方の完成を目指しましょう。

元日に食べる場合と同様、食べる日の前日夕方までに完成させておくのがベストです。年末直前になるとスーパーが混雑したり休暇に入ってしまったりして目的の食材や料理が買えなくなる可能性があるため、なるべく早めに準備をすることが大切です。

クリスマスの翌日に買い物を済ませ、27~28日あたりから日持ち期間が長いものから取り掛かるのがよいでしょう。筑前煮や栗きんとんのような日持ちしにくいおかずは、12月29日~30日と最後に作るのがポイントです。

おせちにまつわるよくある質問

以下では、おせち料理に関するよくある質問について回答していきます。

Q.おせち料理が一般家庭に広まるようになったのはいつ頃?

正月を祝う料理として一般家庭に広がるようになったのは江戸時代頃です。

年に6回あった「節会」と呼ばれる行事の内、新年を迎えるための料理がとくに重視されるようになりました。その新年を祝うための行事食として、おせち料理が一般家庭にも取り入れられるようになったといわれています。

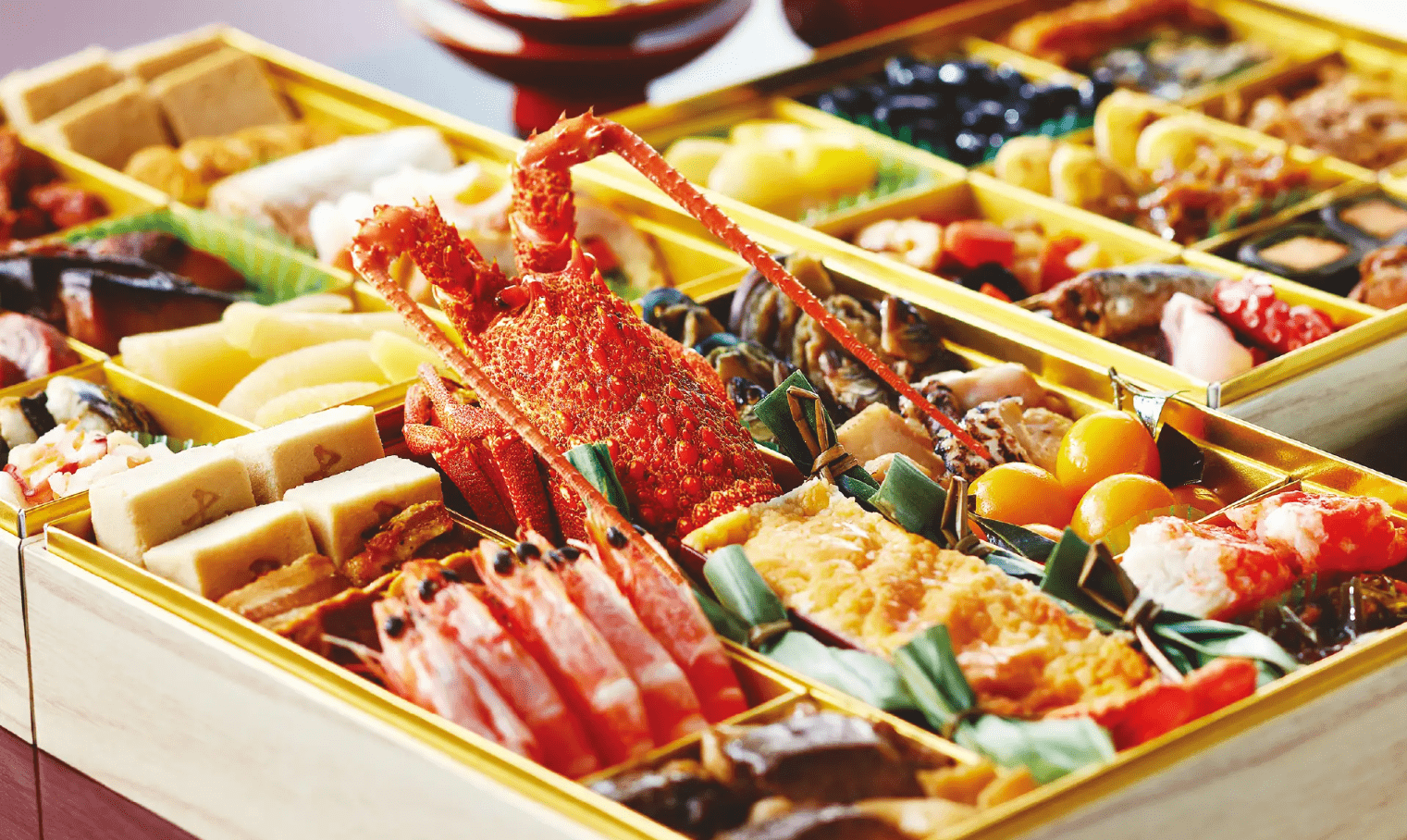

おせち料理を現在のような重箱に入れる文化が浸透したのは江戸時代末期〜明治時代頃と、歴史は短いながらも重箱スタイルは全国に定着しています。

Q.大晦日に食べてはいけないものは?

一昔前は大晦日に牛や豚肉を食べてはいけないとされていました。これは「正月に殺生は縁起が良くない」との仏教の考え方にもとづくものです。

ただし、鶏や魚は昔から食べても差し支えないとされていました。そのため鶏が入ったお雑煮や煮物は昔からお正月の席に並べられてきました。また、魚鯛のお頭や海老といった魚料理が並ぶこともあります。

とはいえ、現代の大晦日で動物の肉を食べることをタブー視する人は多くありません。和食に限らず洋食や中華など、好きなものを食べる家庭も増えてきています。

Q.おせちを大晦日に食べる地域はお雑煮をいつ食べる?

大晦日におせちを食べる地域では、元日にお雑煮を食べるのが一般的です。

大晦日の夜におせちを食べ、翌日に残りのおせちと一緒にお雑煮を食べる家庭が多いです。

おせちをいつ食べるかは自由!ライフスタイルに合わせておせちを楽しもう

おせちをいつ食べるかは自由です。元旦(朝)や元日に食べる地域が多いですが、北海道や東北地方のように大晦日におせちを食べる地域も存在します。「おせちはこうあるべき」と先入観を持たず、ライフスタイルに合わせておせちをいただくことで、気持ちよく新年を迎えられるでしょう。

自分たちが食べたいタイミングまでに準備するのが難しい場合は、お取り寄せグルメを利用する方法もあります。通販なら食べたいタイミングに合わせておせち料理を届けてもらえるので、日持ちを考えて準備する必要もありません。「虎ノ門市場」なら本格的なおせち料理を手軽に楽しめますので、時間にゆとりを持ってお正月を迎えられます。ぜひ、注文を検討してみてください。