正月の定番料理といえば「おせち」ですが、このおせちにはどのような意味があるのでしょうか。

品数が多く、豪華な食材を使っていることから縁起がいいことはわかりますが、その全体の意味や由来を知らない人は多いはず。そこで今回は、おせちの意味や由来について解説します。

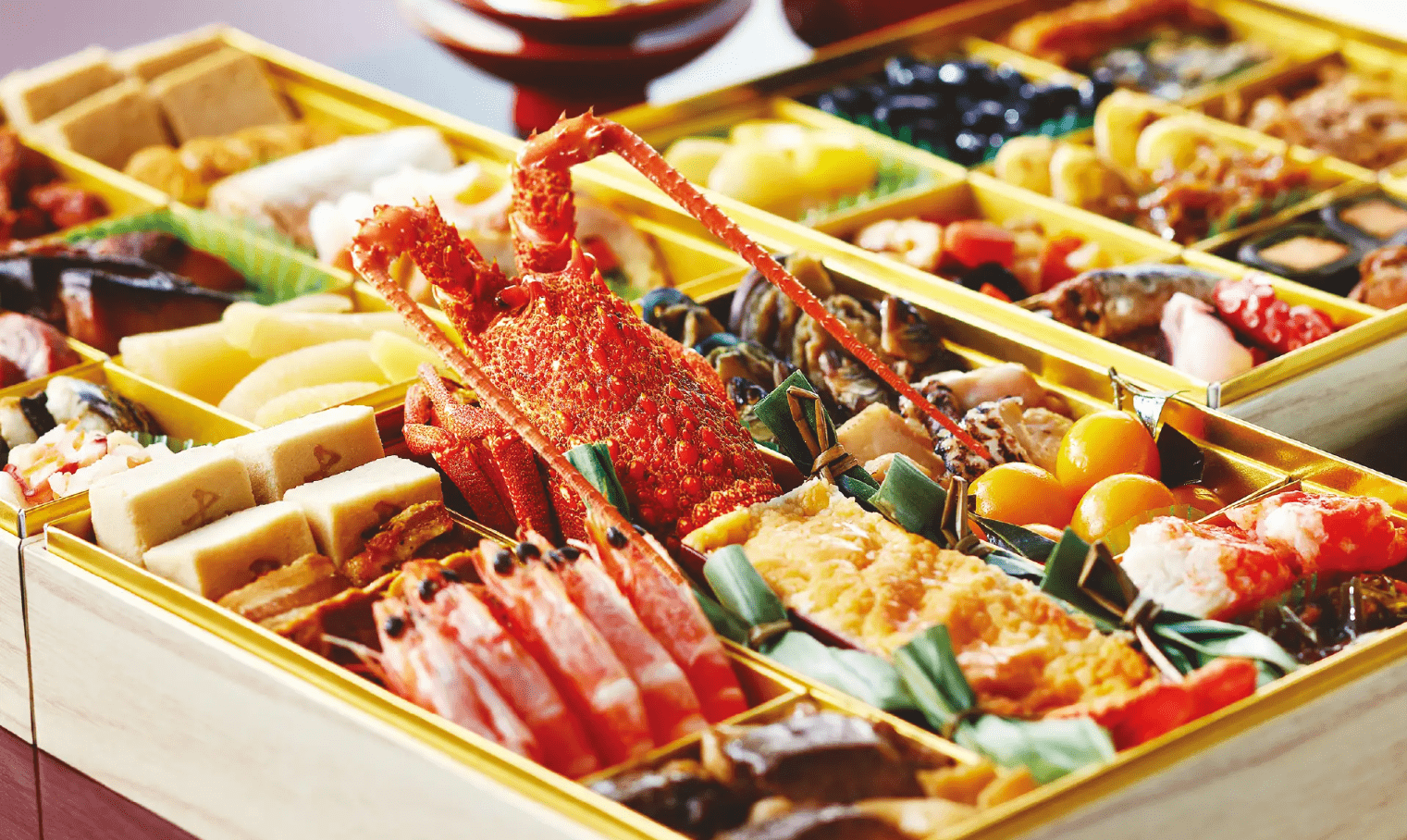

おせちがお重ごとに分かれている理由やおせちのマナーについても紹介するので参考にしてみてください。

「おせち」とはそもそもどういう意味?簡単に解説

「おせち」は「御節(おせち)」と書き、季節の節目を祝う特別な料理を意味します。おせちの食材は五穀豊穣や子孫繁栄の他、無病息災などを願うのが特徴です。

また、神様へのお供え物の意味もあります。加えて、重箱に詰めるのは神様へのお供え物という理由だけではありません。重箱は「めでたさを重ねる」という意味もあり、新年の始まりを盛大に祝うために使われてきました。

人々は神様へのお供え物を一緒に食べることでご利益にあずかっていました。つまり、正月におせちが完成していないのは、神様に失礼な行為だと考えられています。おせち作りを正月ではなく年末に行うのはそのためです。

また、包丁には「縁を切る」の意味があり、正月に包丁を使うのは好ましくない風潮があります。このことも年末におせちを作る理由の一つです。

なぜおせち料理を食べる?歴史からみる食べる意味や由来

おせち料理を食べる意味は、元日に年神様をお迎えし、1年の豊作と家族の安全を祈願するためです。おせち料理は「御節(おせち)」と書き、「お節供(おせちく)」の言葉が由来になっています。

「お節供」は、そもそも平安時代の朝廷で特別な料理として用意されていました。元は中国から伝わったもので、季節の節目を祝う際に神様に供えていたのが始まりです。

実は、季節の節目を祝う行事は正月だけではありません。「節句」と呼ばれる季節の節目の行事は本来なら1年で5回あります。

| 月日 | 節句名 |

|---|---|

|

1月7日 |

人日の節句 |

|

3月3日 |

上巳の節句 |

|

5月5日 |

端午の節句 |

|

7月7日 |

七夕の節句 |

|

9月9日 |

重陽の節句 |

現代では節句を盛大に祝う風潮は薄れているものの、昔はそれぞれに大事な意味があったと考えられています。

やがておせちは江戸時代に庶民に広まり、正月におせちを食べる風習が根付くようになりました。

おせちの五段の重箱の意味と中身の縁起物一覧

おせちの五段の重箱にはそれぞれ意味があり、まとめると以下の通りです。

|

おせちの重 |

意味 |

|---|---|

|

一の重 |

不老長寿・子孫繁栄・家内安全 |

|

二の重 |

学業成就・喜び・財産など |

|

三の重 |

出世・不老長寿・夫婦円満など |

|

与の重 |

無病息災・末広り・家運向上など |

|

五の重 |

空箱(神様からの福を授かる) |

おせちといえば豪華な重箱に入っているのが一般的です。これは神様をお迎えする食事のため、普段とは違う容器を用いることになっています。

重箱を使えば好きなように詰めてもOKではありません。表に示したように、それぞれお重に意味があり、どの食材を入れるか決まっています。ここではおせちの五段の重箱の意味と中の食材を解説します。

「一の重」の意味

「一の重」は「祝い肴(いわいざかな)」で構成されており、不老長寿、子孫繁栄、家内安全の意味があります。

一番上の段が「一の重」です。最初に開けることから、祝いの場にふさわしい酒の肴を詰める決まりになっています。

祝い肴(いわいざかな)

祝い肴は三種類あることから「三種の祝い肴」ともいいます。

関東と関西では「数の子」「黒豆」は同じですが、関東では「田作り」、関西では「たたきごぼう」を用いています。

|

食材 |

意味 |

|---|---|

|

数の子 |

子孫繁栄 |

|

黒豆 |

健康 |

|

田作り |

五穀豊穣 |

|

たたきごぼう |

家族・稼業の繁栄 |

>>おせち料理の数の子の意味をさらに詳しく知る

>>おせち料理の黒豆の意味をさらに詳しく知る

「二の重」の意味

「二の重」は二番目の段のおせちのことで、「口取り」「酢の物」で構成されています。口取りは甘いものが中心で箸休めの役割があります。

口取り

口取りは甘いものでまとめるのが一般的です。見た目が華やかなものが多く、おせちにふさわしいといえるでしょう。甘く味付けすると日持ちがよくなるため、おせちの具として重宝されています。

|

食材 |

意味 |

|---|---|

|

昆布巻き |

喜ぶ |

|

栗きんとん |

財産 |

|

伊達巻 |

学業成就 |

|

かまぼこ(赤) |

喜び・めでたい・日の出 |

|

かまぼこ(白) |

神聖・日の出 |

>>おせち料理の栗きんとんの意味をさらに詳しく知る

>>おせち料理の伊達巻の意味をさらに詳しく知る

>>おせち料理のかまぼこの意味をさらに詳しく知る

酢の物

酢の物は口取り同様に日持ちしやすく、おせちに適しています。生の魚とにんじん、だいこんを使ったなますが一般的で、赤と白で水引をかたどり、見た目も縁起を感じられる一品です。

|

食材 |

意味 |

|---|---|

|

紅白なます |

平和・平安 |

|

れんこん |

将来への明るい見通し |

|

ちょろぎ |

長寿 |

「三の重」の意味

「三の重」は主にメインとなる食材を詰めていきます。縁起がいい食材の他、お祝いにふさわしい高級食材も用いられます。

海の幸・焼き物

鯛や海老などの海の幸を刺身にしたり、焼いたりするのが一般的です。重箱にすき間が無いように詰めて見た目を華やかにします。

|

食材 |

意味 |

|---|---|

|

鰤 |

出世 |

|

鯛 |

めでたい |

|

海老 |

長生き |

|

鮑 |

不老長寿 |

|

トコブシ |

福が溜まるように |

|

ハマグリ |

夫婦円満・良縁 |

「与の重」の意味

「与の重」は野菜などを使った「煮物」を詰め、「家族みんなが結ばれるように」との意味があります。煮物はたくさんの具材を一つの鍋で煮るためです。

本来なら「四の重」とするものですが、四は「死」を連想する忌み言葉なので、「与の重」と表記します。

筑前煮・煮しめ

与の重は筑前煮や煮しめをたっぷり詰めます。具材はいためず煮汁を残さないように仕上げるのが一般的です。

|

食材 |

意味 |

|---|---|

|

れんこん |

将来への明るい見通し |

|

さといも |

子孫繁栄 |

|

やつがしら |

末広がり・頂点に立つ |

|

くわい |

子孫繁栄 |

|

たけのこ |

子どもの健やかな成長・立身出世・家運向上 |

|

手綱こんにゃく |

良縁・縁結び |

好きな料理を入れることもある

世帯構成や時代の変化に伴い、好きな料理を入れるのもありです。実際に筑前煮や煮しめではなく、高級食材で見栄えをよく見せる家庭もあります。小さい子どもがいる家庭では、お肉やフライ、中華風などさまざまな料理を詰めても楽しいでしょう。

「五の重」の意味

「五の重」には「神様からの福をいただく」との意味があり、空箱を用意します。これは「控えの重」ともいわれています。

将来の繁栄・発展の余地があるとの意味も込められているため、食べ物を詰めず空にしておきましょう。

また、重箱は5段が一般的です。奇数は縁起がいい数字のため、3段でも間違いではありません。しかし、幸福をさらに重ねるの意味から5段にする家庭が多い傾向にあります。

ただし、地域によっては、入りきらなかった料理や好きな料理を五の重に入れることもあるようです。

正月の三が日に控えるべきといわれる料理

おせち料理には、次のように「おせち料理にはあまりそぐわない」といわれるものがあります。

- 牛や豚などを使った料理

- 火を使う料理

- 包丁を使う料理

- 鍋料理

いずれもおせちが神様への供え物であるという由来にもとづく考え方です。しかし現代では食文化が多様化しており、必ずしも厳格に守られているわけではありません。

伝統的な背景を理解しつつも、家族の好みや食卓の楽しみ方を大切にすることが、今のおせち料理にはふさわしいといえるでしょう。

ここでは、おせちにはそぐわないとされる4つの料理について見ていきます。

牛や豚などを使った料理

おせち料理では、牛や豚などの動物を使うのは縁起がよくないとする考え方があります。これは、「正月に殺生を避けるべき」という考え方にもとづくものです。ただし鶏肉は例外とされ、雑煮や筑前煮などで使われてきました。

とはいえ、現代では食文化が多様化し、お歳暮でいただいたロースハムやローストビーフを正月に食卓に並べる家庭も増えています。あくまで一つの伝統的な説であり、現代ではそれほど意識はされていません。

火を使う料理

正月には火を使う料理を避けた方がよいとする説もあります。

昔は「台所の火をつかさどる荒神様を大切にし、正月にはお休みいただく」という考え方から、焼き物や煮炊き料理、茹で料理などを控える傾向がありました。長期保存ができる料理をあらかじめ用意し、三が日は台所仕事を減らして、家族でゆっくり過ごす習慣が広まったといわれています。

ただし現在では保存技術や食文化が発達し、正月に温かい料理を楽しむ家庭も多くなっています。伝統を踏まえつつ、家庭ごとの過ごし方に合わせて自由に食材を取り入れるようになりました。

包丁を使う料理

かつては、正月に包丁を使った料理はタブーだとする風潮もありました。

食材を切る行為が「縁を切る」ことにつながり、新しい一年の人間関係や運気を良好に保てなくなるといわれていたからです。

現在では、家庭によっては縁起を意識しつつも、普段どおりに包丁を使って料理を準備することがほとんどでしょう。大切なのは伝統的な背景を理解した上で、それぞれの家庭に合った形で正月を迎えることです。

鍋料理

正月には鍋料理を避けた方がよいとする説もありました。

鍋から出る「灰汁」が「悪」を連想させるため、一般的に縁起が良くないとされていたからです。また鍋料理は台所での作業が続くことから、正月くらいは家事の負担を減らす意味合いもあったと伝えられています。

しかし現在では、家族や友人と一緒に温かい鍋を囲むことが楽しみとなることも多々あるでしょう。現代的なお正月の過ごし方として、鍋料理も選択肢の一つとなっています。

おせちの具材の数が奇数である意味

おせちの具材の数は奇数と決まっています。奇数=吉数から、奇数は縁起のよさを意味する数字といわれているのです。

一方で「割る」を連想させる偶数は縁起がよくないとされているので、おせちの具材を偶数にするのは避けましょう。地域や家庭で異なりますが、20~30種類用意するのが一般的です。

定番は21種類で、各お重の具材も5・7・9と奇数で詰めていきます。

おせちはなぜ祝い箸を使う?意味を紹介

おせちを祝い箸で食べるのは、「神人共食」の意味があります。祝い箸とは両側が細くなった箸のことで、おせちを食べる際に使用します。

「神人共食」とは、箸の一方を神様、もう一方を人が使って食べること。神様と一緒に使う箸なので、祝い箸を逆さにして取り箸代わりにするのはマナー違反となりNGです。

また、祝い箸以外にも、他に以下のような名前もあります。

|

箸名 |

由来・意味 |

|---|---|

|

両口箸(りょうくちばし) |

片方は神様、片方は人間が使うことから |

|

柳箸(やなぎばし) |

丈夫な柳を用いていることから |

|

俵箸(たわらばし) |

中央の膨らみが米俵に見えることから |

おせち料理はなぜ甘い?甘い味付けの意味を紹介

おせち料理が甘めの味付けとなっているのは、甘くすることで日持ちがよくなるからです。正月の三が日に料理をしなくていいように、味付けを甘くして数日食べられるようにしています。

また、昔は砂糖が貴重だったことも理由の一つです。新年を祝う正月くらいは、貴重な砂糖を使っておいしいものを食べようとの考えがあったのでしょう。

甘めのおせちは栗きんとんや黒豆、伊達巻などがあり、実際に日持ちしやすい食材です。

おせち料理はなぜ高い?高級品といわれている意味は?

おせち料理の値段が高いのには以下のような理由があります。

- おせち用の食材を使っているから

- 高級な食材を使っているから

- 古くから伝わる縁起物だから

- 調理工程で手間がかかるから

1年に1回のこととはいえ、市販品の相場も高く設定されているため、家庭で作ろうと思っても高くついてしまいます。ここからはおせちが高い理由について解説します。

おせち用の食材を使っているから

おせちの時期にしか使わない食材を使っているため、その分販売価格も高くなります。市販のおせちは安くても1万円前後、高いと5万円以上するものも珍しくありません。

市販のおせちを買うのを諦め、家庭で作ろうとしても食材の一つひとつの価格は高めです。たとえば、普段は200円前後で売られているかまぼこも、おせち用になると500円以上することも。

見た目が同じかまぼこでも、正月用と普段から売られているものとでは質や作り方が異なります。普段のかまぼこはゲル化剤やでんぷんを用いて「かさまし」をして作られています。

しかし、おせち用のかまぼこは魚のすり身だけを使っているのが特徴です。そのため、原価がかかり、販売価格も高くなってしまいます。

高級な食材を使っているから

海老や鯛、鮑や数の子など高級な食材を多く使っていることも理由の一つです。それぞれの食材に縁起物の意味があるため、代替品を用意することもできません。

正月くらいはいいかと、割り切って購入する家庭がほとんどです。

古くから伝わる縁起物だから

おせちは1年に1度しか食べることがない縁起物です。神様へのお供えの意味もあるため、お粗末な食材を使うわけにはいきません。

おせち=正月に必ず食べるものと考えている人が多く、多少値が張っても「縁起物だし仕方ない」と納得した上で購入しています。「縁起物を節約するのは恥」との日本人独特の風潮も影響しているといえるでしょう。

調理工程で手間がかかるから

市販のおせちを1つ作るのに人件費や光熱費が多くかかっています。スーパーやコンビニの弁当や惣菜のような量産品ではなく、丁寧に作らなければいけません。

そのため、人件費と光熱費を増やすことで原価が上がり、販売価格も跳ね上がってしまうのです。

豪華なおせち料理を準備する意味と現代的な価値

豪華なおせち料理を準備する意味と現代的な価値はどこにあるのか、順に詳しく見ていきましょう。

伝統を重んじる風土が育まれる

豪華なおせち料理は品数が多い分準備が大変ですが、伝統を重んじる心を育てるきっかけとなります。

おせちを整える過程そのものが、日本の歴史や文化を理解し、次世代へと継承する大切な機会となるからです。たとえば保存性を高める調理法や縁起のよい食材選びには、先人の知恵や暮らしの価値観が凝縮されています。

手間を惜しまず豪華なおせち料理を準備することで、各家庭の中でおせちの存在意義は高まっていきます。

家族や友人との交流が深まる

豪華なおせち料理は、家族や友人との交流を深めてくれます。

美味しい料理を皆で囲めば、自然と会話が生まれ、共に過ごす時間が増えるでしょう。普段は忙しくてすれ違いがちな家族も、正月には落ち着いた時間を共に過ごし、新年の抱負を語り合いながら料理を味わえます。

近年は核家族化や友人同士での新年会など、交流の形は多様化しました。しかしおせちを通して人と人がつながる意義は今も昔も変わりません。豪華なおせち料理は、今でも交流を支える大切な役割を果たしているといえるでしょう。

新年ならではの華やぎを感じられる

おせちは、新年ならではの華やぎを演出できる料理でもあります。

重箱に色とりどりの料理を詰めると、食卓が一気に晴れやかな雰囲気となり、新しい年を迎えた特別感が漂います。

現代では、和の定番に加えて洋風や中華風のメニュー、伊勢海老やローストビーフなど豪華な食材を取り入れる家庭も増えました。多彩な味わいが集うことで、いっそうの華やかさを添えています。

食卓に並ぶ豪華なおせちは、家族や友人との時間を豊かにし、新しい一年を晴れやかに迎える象徴となるでしょう。

郷土料理としてのおせち料理も!地域ごとの特徴や意味を解説

おせち料理と一言に言っても、地域によってさまざまな特徴があります。

地域ごとのおせち料理についても見ていきましょう。

青森|いちご煮

青森県のおせち料理として知られる「いちご煮」は、ウニとアワビを贅沢に使ったお吸い物です。お椀の中で沈むウニが朝霧に包まれた野いちごのように見えたことから「いちご煮」と名付けられたといわれています。

正月のお祝い膳や特別な行事で供されるのは、豊漁祈願や家族の繁栄を願う意味が込められているからです。一般的なおせちのように重箱に詰める形式ではなく、雑煮や祝い膳に添えられる汁物として登場します。

海の幸をふんだんに使ったいちご煮は、青森ならではの風土と文化を映し出す料理です。

岩手県|紅葉漬

岩手県沿岸部のおせち料理には、鮭の身と腹子を醤油や味噌で漬け込んだ「紅葉漬」と呼ばれる郷土料理があります。赤い色が紅葉を思わせることから、紅葉漬と名付けられました。

鮭は産卵を繰り返すことから生命力や繁栄を、いくらは子宝を象徴するとされています。これらの意味から、紅葉漬は豊漁祈願や子孫繁栄、家内安全を願う正月の祝い膳として親しまれてきました。

豪華で栄養価も高い紅葉漬は、岩手ならではの自然と文化を映す一品として、今も正月の食卓を彩り続けています。

埼玉県|青くわい

埼玉県川越市を中心に生産される「青くわい」は、里芋の仲間にあたる水生植物で、おせち料理に欠かせない縁起物です。球根状の部分を食用にし、皮に青みがあることから名付けられました。

芽がすっと伸びる姿が「芽が出る」ことを連想させることから、出世運や子孫繁栄を願う食材として祝い膳に用いられています。

なお、関西地方では「白くわい」が定番です。青くわいと比べるとサイズが大きめで、口当たりが優しいといった違いがあります。

栃木県|しもつかれ

栃木県に伝わる「しもつかれ」は、正月料理の一つに位置づけられる縁起料理として知られています。塩鮭と擦りおろした大根やにんじんなどの根菜を酒粕で煮込んだ素朴な一品で、栄養価が高くヘルシーな料理です。

鮭の頭は古くから魔を払う力があるとされ、家内安全や火の用心を願う意味を込めて食べられてきました。赤飯と一緒に供されることも多く、無病息災や豊作祈願を象徴する料理として地域に根づいています。

しもつかれは豪華なおせちとは異なる位置づけながら、新年を健やかに過ごすための願いを込めた伝統的な料理です。

石川県|かぶら寿司

石川県の冬を代表する郷土料理「かぶら寿司」は、正月の祝い膳やおせち料理に欠かせない一品です。

ブリは成長とともに呼び名が変わる「出世魚」として知られ、立身出世や繁栄を象徴します。かぶも丸い形が長寿である亀の甲羅に似ていることから、正月にふさわしい縁起物といわれています。

かぶら寿司は、かぶを厚く切り、間にブリをはさんでから麹に漬け込むのが特徴です。麹には雑菌の繁殖を抑える効果がある(※)ことから冬の保存食として重宝され、正月のごちそうにも欠かせない存在となりました。

華やかな見た目と独特の風味は、地域の伝統文化を伝える大切な役割もはたしています。

(※)参考:小林製薬の中央研究所「麹菌の健康効果」

新潟県|のっぺ

新潟県のお正月料理には「のっぺ」と呼ばれる煮物があります。里芋やきのこを中心に、多彩な具材をホタテの貝柱で取った出汁で煮込み、とろみをつけて仕上げる料理です。

具材の種類が多いほど縁起がよいとされ、五穀豊穣や家内安全、子孫繁栄を願う意味が込められてきました。豪雪地帯である新潟では、冬場に外出が難しい状況でも食べられるよう、雪を冷蔵庫代わりにして保存していたと伝えられています。

滋味深い味わいと地域の知恵が詰まったのっぺは、家庭の絆を強めてくれる料理です。

京都府|棒だら

京都のおせち料理の代表格である「棒だら」は、スケトウダラを丸ごと干して保存した食材を使った伝統料理です。保存性に優れているため、江戸時代以降は北前船によって北海道から京都や大阪へ運ばれ、広く定着しました。

硬い干物を水でじっくり戻して煮込む過程は、「不屈の精神」や「粘り強さ」を表す縁起物として大切にされています。また長期保存の特性から、一年の安泰を願う意味も込められています

手間ひまをかけて仕上げる棒だらは、京都の食文化と先人の知恵を映し出す料理です。

愛媛県|じゃこ天

愛媛県のおせち料理に登場する「じゃこ天」は、小魚のすり身を小麦粉や卵と混ぜて揚げた練り物です。魚の皮や骨まで一緒にすり潰して作るため、栄養が豊富に含まれています。

もともとは日常的なおかずとして食べられてきましたが、保存性が高く日持ちすることから、三が日を過ごす正月料理にも適しています。小魚を使うことから「家族の健康」や「骨が丈夫になる」といった願いが込められ、長寿祈願の縁起物としても大切にされてきました。

祝いの席で供されるじゃこ天は、滋味深い味わいと栄養を兼ね備え、家庭に笑顔と安心をもたらす料理です。

熊本県|からしれんこん

熊本県を代表する「からしれんこん」は、おせち料理や祝い膳にたびたび登場する郷土料理です。茹でたれんこんの穴に、からしと味噌を混ぜ合わせたものを詰め、表面を油で軽く揚げて仕上げます。

れんこんは穴があいていることから「先を見通す」縁起物とされ、詰められたからしの鮮やかな黄色は「金運」を象徴するといわれています。そのため新年の祝いの席にふさわしい料理として親しまれてきました。

ピリッとした辛味と歯ごたえが調和したからしれんこんは、縁起の良さと美味しさを兼ね備えた熊本ならではの伝統料理です。

おせち料理は海外にもある!国ごとのメニューと意味を解説

日本でいうおせち料理は海外にも存在します。おせちに近い文化を有するのは以下の通りです。

- 中国

- アメリカ

- 韓国

- アルゼンチン

海外でも正月に縁起物を食べる点は日本と同じですが、メニューは異なります。ここでは、各国の正月のメニューと意味を解説します。

中国|旧正月を祝う餃子・餅・魚など

中国の正月料理では、餃子、餅、魚、春巻き、麺類など豪華な食材が並びます。たとえば餃子は中国の昔の貨幣「元宝」に似ており、「富をもたらす」の意味があります。

|

食材 |

意味 |

|---|---|

|

餃子 |

富をもたらす |

|

餅 |

収入・身分が上がるように |

|

魚 |

年年有余(収穫に恵まれる) |

|

春巻き |

春の象徴・終始一貫 |

|

麺類 |

長寿 |

そもそも日本のおせちは中国から伝わったものです。日本のおせちが一品ごとに意味があるのは中国の影響を受けているといえるでしょう。

ただし、中国では1月下旬から2月中旬を「旧正月」とし、元日より盛大に祝う風習があります。

アメリカ|母国の伝統食を食べる

アメリカ全土に共通する「おせち」のようなものはありません。その代わり、母国の伝統食を食べる家庭が多いです。

地域や家庭によって食べるものが異なりますが、それはアメリカが移民の多い国だからと考えられます。

南部では「ホッピンジョン」と呼ばれる料理があり、これが日本でいうおせちに近いかもしれません。黒目豆が使われており、コインを象徴していることから「金運アップ」の意味があります。

韓国|「無病息災」の意味をもつトック

伝統的な正月料理はトックです。トックは日本の雑煮に近く、「無病長寿」の意味があります。

円柱状の餅とあっさりとしたスープが特徴で、去年の悪いことを忘れて今年はいい年にしたいとの願いも込められています。

アルゼンチン|仕事運アップを意味する豆料理

アルゼンチンの正月は豆料理を食べるのが一般的です。「今年も今の仕事を続けられるように」「今より条件のいい仕事が見つかる」との仕事運や収入アップの意味があります。

他には七面鳥やトゥロンと呼ばれるキャンディ、ドライフルーツの入った菓子パンなども食卓に並びます。ちなみに南米に位置するアルゼンチンの正月は真夏です。そのため、アイスのような冷たいものも正月に食べられています。

現代ならではのおせち料理!和洋折衷なメニューにも意味がある?

伝統的なおせちに加えて、近年は下記のような洋風や中華を取り入れた多彩なスタイルも楽しまれています。

- 洋風おせち|ローストビーフ

- 中華おせち|エビチリ

現代的なおせちの魅力や意味合いを紹介します。

洋風おせち|ローストビーフ

現代は豪華さや多様性を重視する傾向が強まり、洋風おせちが積極的に取り入れられるようになりました。小学生や若い世代に人気が高く、家族全員で楽しめるごちそうとして支持されています。

洋風おせちの定番として人気が高いのは、ローストビーフです。日持ちする上に華やかな見た目を持ち、お祝いの席を彩る料理として重宝されています。祝いの場にふさわしい豪華さと世代を問わず好まれる味わいを兼ね備えており、伝統のおせちに新しい価値を加えてくれます。

中華おせち|エビチリ

中華おせちは、伝統的なおせちの枠に新しい彩りやボリューム感を加え、世代を問わず楽しめるスタイルとして定着しつつあります。

とくに中華おせちで人気があるのは、エビチリです。鮮やかな赤い色合いが祝いの席を引き立て、お正月らしい華やかさを演出します。

海老は「腰が曲がるまで長生きできる」といわれる長寿の象徴であり、和風おせちの意味合いとも調和する縁起物です。近年は和洋折衷を好むライフスタイルが広がり、エビチリもおせち料理の定番として位置づけられるようになりました。

伝統的な意味を受け継ぎながらも、現代的な華やかさと味のアクセントを加えてくれるおせち料理です。

おせち料理の意味を知って味わおう!

おせち料理の由来は平安時代に遡り、新年のお祝いや縁起のよさを表しています。また、五段の重箱それぞれにも意味があり、味付けや使用する食材も伝統にもとづくものであることがわかります。

なんとなく口にしていた毎年のおせちも、意味がわかると特別なものに思えるでしょう。

おせちは神様へお供えする大事な食事です。神様に失礼のないように縁起のいい食材をそれぞれのお重に詰めましょう。神様と一緒にいただくことで特別な1年になるはずです。

テレビ東京のお取り寄せグルメを楽しめる虎ノ門市場では、品質にこだわった数量限定のおせちを取り扱っています。ぜひチェックしてみてください。