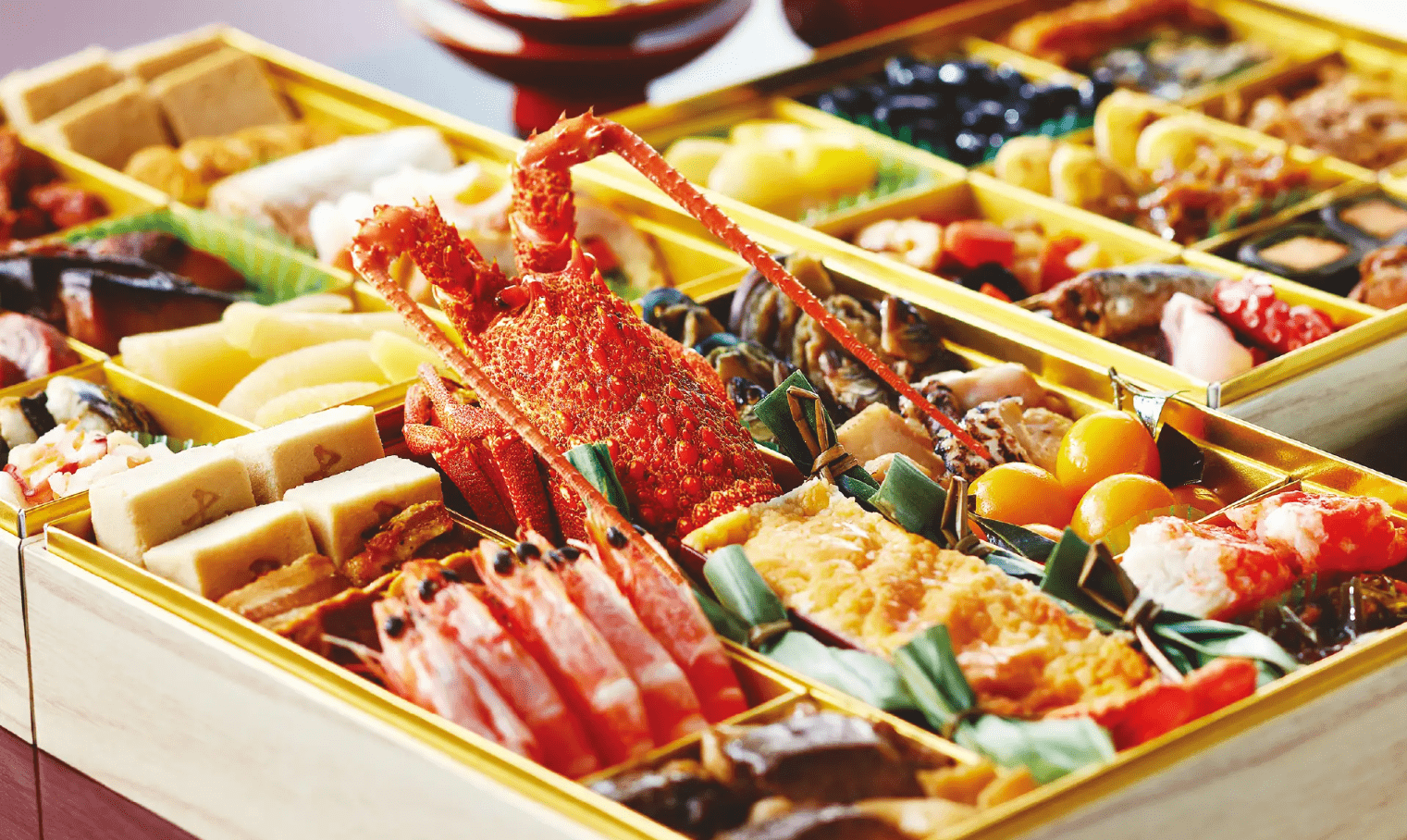

おせちといえば数の子や伊勢海老、黒豆、栗きんとんなどが重箱いっぱいに詰まった行事食ですが、「煮物」もおせちに欠かせないメニューの一つです。そんなおせち料理に入っている煮物の意味をご存じでしょうか。

この記事では、おせちに煮物を入れる意味について紹介します。おせちの煮物の意味を知ることで、日本の文化を理解できたり、会話を広げたりとさまざまなメリットが得られます。

「おせちで煮物を作るのは少し面倒かも」という方には、虎ノ門市場のおせちがおすすめです。美味しい煮物料理をはじめとする豪華なおせちを家庭で気軽に楽しめるので、ぜひチェックしてみてください。

おせちに煮物を入れる理由とは?

昔は煮物に使われる砂糖や塩が貴重だったことから、冠婚葬祭や祝いの席など特別な日に並べられる料理の一つでした。おせち料理は煮物(煮しめ)を詰めることから始まったともいわれています。

里芋やにんじん、れんこんなどたくさんの食材と貴重な調味料で作られる煮物は見た目も華やかで、お正月に相応しい豪華な料理として現代でも親しまれている一品です。

実際に、食品メーカーの紀文が実施した「お節料理の用意率」のアンケートによると、家庭で用意されるおせち料理のランキングにおいて「煮物(煮しめ)」は10位にランクインしています。田作り(12位)や栗甘露煮(18位)よりも、煮物を用意している人の割合が多いことがわかっています。

おせちの煮物に込められた意味は「家庭円満・子孫繁栄」

煮物は複数の食材を同じ鍋で煮込むことから、家族が仲良く過ごしている様子になぞらえて家庭円満の願いが込められるようになりました。

また、根を張って育つ根菜類が多く使われていることから「子孫が栄える」の意味もあります。煮物に込められたそれぞれの意味を知ることで、先人の知恵や家族への思いに感謝しながらおせちを楽しめるでしょう。

とはいえ、必ずしも多くの食材を入れる必要はありません。入れる食材や味付けにも決まりはないため、家族の好みに合わせて「我が家の煮物」を作りましょう。

【種類別】おせちの煮物に込められた意味

おせちの煮物(煮しめ)の種類と意味は以下の通りです。

- 里芋:子孫繁栄

- にんじん:邪気を払う色

- れんこん:明るい未来の見通し

- ごぼう:長寿

- 椎茸:長寿祈願

- たけのこ:子どもの成長や出世

- こんにゃく:縁結び

- くわい:出世

- 昆布:喜ぶ

それぞれの意味について以下で詳しく解説します。

里芋:子孫繁栄

おせちの煮物(煮しめ)の里芋には「子孫繁栄」の意味が込められています。里芋には「親芋」があり、子芋や孫芋と増えていく様子から「子宝に恵まれるように」との意味をもつようになりました。

里芋の丸い形を「家庭円満」と見立てて、あえて面取りをせずに調理する方法もあります。

また、男性には「人の上に立つ人になるように」と大きな頭芋の部分を出し、女性には「子宝に恵まれるように」と子芋や孫芋を出すこともあるようです。

他にも里芋の一種である「八頭」をおせち料理に使う家庭もあります。「八頭」は末広がりの「八」をイメージさせることから、正月にふさわしい縁起物とされています。

にんじん:邪気を払う色

にんじんの赤色は邪気を払う色として、昔から祝いの席でもよく用いられてきました。煮物に入れる際は、梅の形に飾り切りを行うのが一般的です。梅は春に向けて花を咲かせる植物で、他の花より早く咲くことから縁起が良いとされてきました。

また、「ん」が付く食材は「運が付く」ともいわれています。そのため、にんじんには「幸運を呼び込むように」という願いも込められているようです。

れんこん:明るい未来の見通し

れんこんには、以下のようにさまざまな意味が込められています。

- 未来の見通しが明るくなるように

- 子孫繁栄するように

- 運が付くように

これらは、れんこんに先の見通せる穴が開いている他、種の多さや名前に「ん」が付くことに起因します。

さらに、れんこんは「蓮の花」と見立てられることから縁起が良いとされています。蓮の花は仏教の教えで「極楽浄土に相応しい」といわれる神聖な植物です。そのため、れんこんは神様へのお供え物であるおせちに最適な食材といえるでしょう。

なお、れんこんは煮物の他に、甘酢に漬けて作る「酢れんこん」にしておせちに入れることもあります。

ごぼう:長寿

ごぼうには、以下のようにさまざまな意味が込められています。

- 長寿

- 土地に長く根付いて生きる

- 土台が安定する

- 細く長く慎ましく

- 健康(薬効があるといわれていることから)

関西のおせち料理では祝い肴三種として「たたきごぼう」が出されます。ごぼうを叩いて開くことが「開運」の象徴であり、あえて叩いた状態でおせち料理に入れています。

椎茸:長寿祈願

椎茸は、長寿の象徴である亀の甲羅に見立てた飾り切りを行うことで「長寿祈願」の意味をもつといわれています。亀の甲羅に見立てた椎茸を「亀甲椎茸」と呼びます。

現代ではどこでも入手できる椎茸ですが、昔は高級品であり、一般市民では手が届きにくい食材でした。そのため、正月などの祝い事のときだけ椎茸を使っていた文化が現代でも残っています。

たけのこ:子どもの成長や出世

たけのこは成長するスピードが早いことから「子どもの成長」「出世」などの願いが込められています。「我が子もたけのこのようにぐんぐん成長して欲しい」という思いを込めて、現代でもおせちの煮物に取り入れられることが多い食材です。

また、しなやかで折れにくいことから「家運の向上」「健康」を願う意味もあります。

こんにゃく:縁結び

おせちの煮物には、こんにゃくの真ん中に切れ目を入れて手綱状にした「手綱こんにゃく」が使われます。結び目を縁結びと掛けて「夫婦円満」「良縁に恵まれるように」との意味が込められています。

手綱といえば、乗馬に欠かせない道具の一つです。馬に乗って手綱を引く姿から転じて「心を引き締めて自分自身を律する」という意味でも用いられます。

くわい:出世

くわいは茎から大きな芽を出すことから「出世」を願う縁起物とされています。また、「芽出たい」と「めでたい」との語呂合わせから、正月にぴったりの食材でもあります。

くわいを煮物に入れる際は、芽をあえて残し、根茎の皮を向いて六角形もしくは八角形に形を作ります。この見た目が亀に似ていることから「不老長寿」を願う意味もあります。

昆布:喜ぶ

昆布は語呂合わせから「喜ぶ」を意味しており、「喜びが広がりますように」との願いが込められています。

縁起物として昆布を用いる際には、不老長寿の願いを込めて「養老昆布」という当て字で表現することもあります。また、「子生(こぶ)」と書き表すことで、子孫繁栄の意味も含まれているなど、昆布はおせちに欠かせない食材です。

おせちの煮物を簡単に作れる基本のレシピ

おせちの煮物の基本の作り方を解説します。

材料と分量(4人分)

|

鶏もも肉 |

150g |

|---|---|

|

早煮昆布 |

20g |

|

干し椎茸 |

10g |

|

にんじん |

100g |

|

ごぼう |

120g |

|

レンコン |

100g |

|

板こんにゃく |

200g |

|

絹さや |

30g |

|

だし汁 |

600ml |

|

酢水 |

適量 |

|

塩 |

少々 |

|

A(酒・砂糖) |

各大さじ2 |

|

B醤油 |

大さじ3 |

|

Bみりん |

大さじ2 |

参考:ナスラックキッチン「野菜の煮しめ」

1.具材をカット・下準備する

まずは、それぞれの具材を包丁でカット・下準備していきましょう。各材料の下ごしらえの方法は以下の通りです。

|

早煮昆布 |

|

|---|---|

|

干し椎茸 |

|

|

鶏もも肉 |

|

|

にんじん |

|

|

ごぼう |

|

|

レンコン |

|

|

板こんにゃく |

|

|

絹さや |

|

参考:ナスラックキッチン「野菜の煮しめ」

2.材料を煮込む

次に、下ごしらえしたすべての食材を鍋に並べます。

だし汁と昆布の浸け汁を加えて、落とし蓋をして煮込みましょう。沸騰したら中火でさらに10分煮ます。

各具材は鍋の中にかためるのがコツです。昆布や椎茸・根菜など旨味のある食材を一緒に煮ることで、味が沁みやすくなります。

3.調味料を加えてさらに煮込む

Aを加えてさらに5分煮込みます。次にBを加えて10~15分程度じっくり煮込みましょう。

落とし蓋を取り、汁気を飛ばすようにしてさらに5分煮た後で火を消します。冷めてから重箱や器に盛って完成です。

おせちの煮物のきれいな詰め方

重箱が三段の場合、おせちの煮物は「三の重」に詰めていきます。一の重は「祝い肴」「口取り」、二の重は「酢の物」「焼き物」、そして三の重は「煮物」とするのが一般的な詰め方です。

レンコンや椎茸、ゴボウ、鶏もも肉などの色味が控えめなものを全体に敷き詰めます。このとき同じ具材が偏らないよう散らばらせるのが、見栄えをよくするポイントです。敷き詰めた具材の上に、彩りが鮮やかなにんじんや絹さやを乗せて完成です。

おせちの煮物に関するよくある質問

おせちの煮物に関するよくある質問について解説します。

Q.おせちの煮物はいつ頃作るのがベスト?

おせちの煮物は12月30日~31日までに作るのがベストです。おせちの具材は煮込み時間がかかるものも多いため、早めに準備しておくと安心です。

Q.おせちの煮物の日持ちはどれくらい?

おせちの煮物の日持ちは冷蔵庫で5日程度です。お正月の3が日まで食べる場合は大晦日に作るのがいいでしょう。

作ってから食べきるまでに時間がかかる場合、食中毒に注意が必要です。菌の繁殖を防ぐために1日に1度は加熱しておきましょう。

Q.「煮しめ」と「筑前煮」の違いは?

煮しめは具材を炒めず、煮汁を残さずに味をしっかり沁み込ませた煮物料理です。対して、筑前煮は具材を油で炒めてから調味料で味付けして煮込んだもので、福岡県筑前地域の郷土料理でもあります。

煮しめも筑前煮も見た目は似ていますが、調理方法がわずかに異なります。

Q.おせちの煮物が余ったら?

おせちの煮物が余ったらリメイクレシピを活用しましょう。おせちの煮物が余った場合、さまざまなメニューにアレンジが可能です。

たとえば、お米と一緒に炊飯器で炊くことで「炊き込みご飯」になります。具材を刻んでご飯と炒めれば出汁の利いた「和風チャーハン」にもなるため、味を変えながら最後まで楽しめるでしょう。

Q.おせちの煮物は冷凍できる?

食感が変わってしまうれんこんやこんにゃくを取り除けば、冷凍保存は可能です。冷凍保存の場合、日持ちは1ヶ月程度です。

おせちの煮物にれんこんやこんにゃくを外して出すことに抵抗がある場合は、通販のおせちを検討してみましょう。通販のおせちであれば最初から冷凍で届く他、れんこんやこんにゃく入りの煮物を購入できます。

おせちの煮物の意味を知って新年を迎えよう

おせちの煮物には「家族全員がいつまでも仲良く暮らせるように」との願いが表されています。

また、煮物に含まれる具材にも神様への感謝や家族への願いが込められています。おせちの煮物を単なるおかずではなく、昔から伝わる意味があるとわかれば、より深い味わいを感じられるでしょう。

とはいえ年末年始は忙しく、おせちの煮物をイチから作ったり、買い出しに行ったりする時間がない方もいるでしょう。そのような方には「虎ノ門市場」のおせちがおすすめです。

煮物をはじめ、伊達巻や海老といった定番メニューから、カニのような豪華メニューまで、幅広いおせち料理を楽しめます。ぜひ虎ノ門市場から注文して、ご家族や大切な方と明るい新年を迎えてください。