夏になるとスタミナをつけるために食べることの多いうなぎ。

「うなぎは栄養が豊富って本当?」「うなぎを毎日食べるとどうなる?」

と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

結論からいえば、うなぎはビタミンやミネラルが豊富で栄養価の高い食材です。

この記事ではうなぎの代表的な栄養成分とその効能、うなぎを食べる際の注意点について詳しく解説します。

2024年は7月24日(水)と8月5日(月)が夏の土用の丑の日です。虎ノ門市場ではうなぎ特集を実施しているので、こちらもご覧ください。

うなぎの栄養が健康にもたらす効果

うなぎに含まれる主な栄養素は以下の通りです。

- ビタミンA|免疫力を高める

- ビタミンB群|疲労回復に役立つ

- ビタミンD|骨や歯を丈夫にする

- ビタミンE|血管を健康に保つ

- ミネラル|体の調子を整えてくれる

- たんぱく質|筋肉のもとになる

- DHA・EPA|さまざまな効果が期待できるオメガ3系脂肪酸

うなぎは栄養価が高く、免疫力アップや疲労回復などさまざまな健康効果が期待できる食材です。まずは、うなぎの栄養が健康にもたらす効果を詳しく解説します。

ビタミンA|免疫力を高める

ビタミンAはうなぎの主要な栄養素の一つで、免疫力を高める働きが期待できます。また、うなぎを100グラム食べると、成人が1日あたりに推奨される量のビタミンAを摂取することが可能です。

ビタミンAの主要な成分レチノールは、目を健康に保つ働きがあります。また、皮膚や粘膜を健康に保ち、ウイルスや細菌への抵抗力を高める効果も期待できます。

参照:公益財団法人長寿科学振興財団「ビタミンAの働きと1日の摂取量」農林水産省「ウナギに関する疑問」

ビタミンB群|疲労回復に役立つ

うなぎは疲労回復に役立つビタミンB群を含んでおり、とくにビタミンB1、B2が豊富です。

ビタミンB1は、糖をエネルギーに変える際に必要な栄養素です。不足すると糖をエネルギーに変換できないため、食欲不振や疲れ、だるさなどの症状につながります。

糖質を代謝するビタミンB1が含まれていることから、うなぎをご飯と一緒に食べるうな丼は疲労回復にぴったりです。体力を消耗しやすい夏にもぴったりの食材といえるでしょう。

ビタミンB2は、脂質をエネルギーに変える際に使われるほか、皮膚や髪、爪などを健康に保つ手助けをします。「発育のビタミン」ともいわれ、体の発育促進に欠かせない栄養素です。

参照:公益財団法人長寿科学振興財団「ビタミンB1の働きと1日の摂取量」「ビタミンB2の働きと1日の摂取量」

夏や土用の丑の日にうなぎを食べる理由など、うなぎの旬についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

▼関連記事

うなぎの旬はいつ?天然と養殖の違いや土用の丑の日に食べる理由を解説!

ビタミンD|骨や歯を丈夫にする

骨や歯を丈夫にするのを助けるビタミンDも、うなぎに含まれています。

また、ビタミンDにはカルシウムの吸収を促進する働きもあります。ビタミンDとカルシウムの両方が含まれているため、うなぎは骨や歯の健康を保つのに役立つ食材です。

参照:公益財団法人長寿科学振興財団「ビタミンDの働きと1日の摂取量」

ビタミンE|血管を健康に保つ

ビタミンEには抗酸化作用があり、体内の脂質の酸化を防ぎます。不足すると抗酸化力が低下し、紫外線などの刺激から肌を守りにくくなるため、肌の健康や美容を意識している人は特に積極的に摂りたい栄養素のひとつです。

また血管を健康に保つ働きもあるため、血圧の低下などの効果も期待できます。

ビタミンEの摂取により血行が良くなることで、全身に新鮮な酸素と栄養素が届きやすくなります。冷えなどの症状が気になる方は積極的に摂ってみましょう。

参照:公益財団法人長寿科学振興財団「ビタミンEの働きと1日の摂取量」厚生労働省「ビタミン(びたみん)」

ミネラル|体の調子を整えてくれる

うなぎには、体の調子を整えるのに役立つ栄養素のミネラルが豊富です。代表的なミネラルは亜鉛や鉄分、カルシウムなどがあり、それぞれ以下のような働きを担っています。

|

成分名 |

主な働き |

|---|---|

|

亜鉛 |

免疫システムの働きを高める |

|

鉄分 |

赤血球のヘモグロビンに多く存在し、十分な酸素を全身に供給する |

|

カルシウム |

骨を形成する |

ミネラルは体内で合成できないため、食物から摂る必要があります。うなぎには亜鉛・鉄分・カルシウムなどが豊富に含まれているため、ミネラルの摂取に適しています。

たんぱく質|筋肉のもとになる

うなぎに豊富なたんぱく質は、筋肉や臓器など体を構成する重要な栄養素です。酵素やホルモンなど、体の機能を調節する大切な役割を担っています。

不足すると体の抵抗力が弱まり、体調を崩しやすくなります。筋力も低下し運動や日々の活動に影響が出てしまうため、たんぱく質をしっかり摂取することが重要です。

参照:公益財団法人長寿科学振興財団「三大栄養素のたんぱく質の働きと1日の摂取量」

DHA・EPA|さまざまな効果が期待できるオメガ3系脂肪酸

うなぎの脂質は不飽和脂肪酸といわれ、DHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)が豊富に含まれています。

DHAとEPAはオメガ3系脂肪酸と呼ばれ、健康にさまざまな効果があることから、サプリメントとしても利用されています。体に重要な役割をもつオメガ3系脂肪酸は、体内では作れないため食品からの摂取が必要です。

参照:公益財団法人長寿科学振興財団「三大栄養素の脂質の働きと1日の摂取量」厚生労働省「オメガ3系脂肪酸」「日本人の食事摂取基準(2020年版)「日本人の食事摂取基準」作成検討会報告書」

うなぎを毎日食べるとどうなる?

うなぎに含まれるビタミンA・ビタミンDは体内に蓄積しやすく、毎日食べることで過剰摂取による害が出る可能性があるといわれています。

しかし、このような症状は通常の食事程度ではほとんど起こることはありません。一度に多くの量を食べたり、何日も続けて食べたりするのは控えるようにしましょう。

参照:公益財団法人長寿科学振興財団「ビタミンAの働きと1日の摂取量」「ビタミンDの働きと1日の摂取量」

うなぎの栄養を摂る上での注意点

うなぎの栄養を上手にとるための注意点は以下の3つです。

- ビタミンC・食物繊維が豊富な野菜と食べる

- 血糖値が高い方はうな丼を控える

- 塩分の摂りすぎに注意する

ここでは、うなぎの栄養価を効果的に摂取するポイントを詳しく解説します。

ビタミンC・食物繊維が豊富な野菜と食べる

うなぎは栄養豊富な食品ですが、ビタミンCや食物繊維はほとんど含まれていません。そのため、ビタミンCや食物繊維を豊富に含む野菜を一緒に食べるとよいでしょう。

うなぎを主菜にするときは、副菜に野菜や汁物を取り入れると栄養バランスのとれた食事になります。たとえば、きのこやわかめのすまし汁は手軽に食物繊維がとれるのでおすすめです。

ビタミンCを多く含む食品には、いちごやキウイなどの果実類やじゃがいもなどがあります。

参考:公益財団法人長寿科学振興財団「ビタミンCの働きと1日の摂取量」

血糖値が高い方はうな丼を控える

血糖値が高い方は、うな丼・うな重のようにうなぎと白米を組み合わせないメニューを意識しましょう。

うなぎの定番であるうな丼やうな重は、お米の糖質の影響で血糖値が上がりやすくなります。血糖値が気になっている方は、急上昇に注意が必要です。

丼以外のメニューにも美味しいうなぎ料理はいろいろあります。きゅうりの酢の物「うざく」、卵でくるんだ「う巻き」、たれを付けずに焼いた「白焼き」などがおすすめです。

塩分の摂りすぎに注意する

魚介類であるうなぎには塩分が含まれるため、塩分の摂りすぎにも注意が必要です。

腎臓病や高血圧の人は一日の塩分量を6g以下に抑えることが理想とされています。うなぎ100gあたりの塩分量は蒲焼が1.3gほどで白焼きは0.3gです。白焼きにすると塩分を控えながら、うなぎ本来の味を堪能できるでしょう。

参照:文部科学省「日本食品標準成分表2020年版(八訂)第2章(データ)」

うなぎの栄養や効能を知って美味しく楽しもう!

うなぎは栄養価が豊富で、健康に優れた効能がたくさんある食材です。中には摂りすぎに注意が必要な栄養素もありますが、過剰に食べすぎなければ基本的に心配はありません。

うなぎの栄養を上手にとるためのポイントを押さえ、健康のために美味しいうなぎを食べましょう。

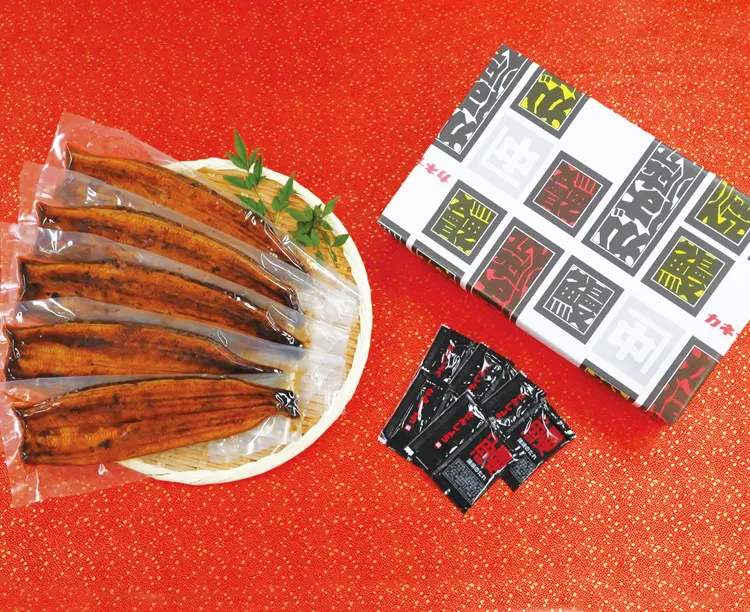

テレビ東京のお取り寄せグルメを楽しめる「虎ノ門市場」では、蒲焼や刺身など、さまざまな種類のうなぎを取り揃えています。虎ノ門市場から注文して、ぜひご家庭で美味しいうなぎ料理をお楽しみください。

2024年は7月24日(水)と8月5日(月)が夏の土用の丑の日です。虎ノ門市場ではうなぎ特集を実施しているので、こちらもご覧ください。